L’explosion de l’économie numérique en Afrique …

L’explosion de l’économie numérique en Afrique …

L’économie numérique reste l’un des rares secteurs dans lesquels l’Afrique a réussi à réduire son retard par rapport aux pays développés. De fait, le continent a extraordinairement réussi à s’accrocher au rythme phénoménal de la croissance de ce secteur au cours des dernières années en s’appropriant les solutions qu’il offre. Selon le rapport 2012 de l’Observatoire de la téléphonie mobile en Afrique subsaharienne, le taux de pénétration de la connexion mobile en Afrique est passé d’à peine 2% en 2000 à plus de 63% en 2013 et devrait atteindre 78% en 2016. Une tendance qui est confirmé par McKinsey Global Institute (MGI) dans son rapport de novembre 2013 intitulé "Les lions passent au numérique : le potentiel de transformation d'internet en Afrique", qui souligne que la contribution d'internet au PIB de l'Afrique passerait de 18 Mds USD en 2013 à 300 Mds USD en 2025.

Derrière ces chiffres mirobolants, se cachent de grosses multinationales et surtout de nombreuses PME locales détenues par des nationaux. En effet, au cours de la dernière décennie, l’on a assisté à une floraison de petites entreprises qui opèrent dans le secteur de l’économie numérique. Ces « business de stars » (pour paraphraser le ministre français de l’économie Emmanuel Macron), se développent généralement à l’initiative de jeunes africains issus de la diaspora qui essaient de dupliquer des business model qu’ils ont eu l’opportunité de découvrir en occident. Ainsi, sans avoir la prétention d’être exhaustif, on peut classer les business du numériques en Afrique en trois grands groupes :

-

La création de sites internet qui proposent différents services dont : l’information grand public, le commerce en ligne et les réseaux sociaux. Le site de vente en ligne « JUMIA » et le site d’information « abidjan.net » qui ont le vent en poupe actuellement en sont une parfaite illustration.

-

Développement d’applications et plateformes informatiques: Il s’agit de programmes adaptables à différents supports (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) qui proposent entre autre des services de géolocalisation et de traçabilité aux particuliers et entreprises

- Déploiement de systèmesd’information et de gestion : logiciels clé en main de gestion d’activité proposés aux entreprises

Le succès enregistré par les entreprises de ce secteur s’explique sans doute par le fait que les barrières à l’entrée sont très faibles. En effet, ce type d’activités est peu exigeant en investissement et en ressources humaines. Avec un ordinateur et une seule personne disposant d’une bonne maitrise de l’informatique, on peut lancer un business de ce type en quelques mois. Par ailleurs, ces entreprises offrent une grande flexibilité dans leur gestion. La plupart des grosses entreprises du numérique (Google, Microsoft, Facebook etc.) qui dominent le monde actuellement sont nées dans des chambres d’étudiant ou des garages.

…ne doit pas masquer les vrais enjeux : bâtir un secteur industriel productif

Au regard de cette forte capacité du continent à absorber les nouvelles technologies, l’on a tendance à oublier que l’Afrique accuse un retard séculaire dans le secteur de l’industrie, qui reste incontournable dans la construction d’une économie stable et durable, et qui se manifeste par une importation massive de produits manufacturés, notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, des électro-ménagers & électroniques, du BTP, de l’industrie automobile, de l’industrie textile, de l’énergie, de l’eau & assainissement . Bien que le numérique offre des solutions permettant d’accroitre l’efficacité de l’activité économique, il ne peut être considéré comme un socle sur lequel repose l’économie d’un pays. Il sert simplement de catalyseur pour les secteurs fondamentaux qui constituent les principaux leviers du développement. A ce titre, il ne génère pas suffisamment d’emplois, canal principal de distribution des revenus, et n’a qu’un effet très limité sur les autres secteurs d’activités. Ainsi, il est urgent que les pays africains arrêtent de s’auto-satisfaire du succès du « soft-business » pour se recentrer sur la construction d’un vrai secteur industriel (chaînon manquant de nos économies) afin d’inonder le marché local et international de produits manufacturés « made in Africa ». Ce n’est que par ce canal que l’Afrique pourra véritablement faire face aux réels défis, à savoir : la création d’emplois pérennes, la réduction de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur, la réduction du coût de la vie, l’amélioration des conditions de vie des ménages, etc.

Compte tenu de sa complexité, le développement du secteur secondaire, requiert une forte implication de l’Etat qui doit créer toutes les conditions pour accompagner les entrepreneurs. Ainsi, la révolution industrielle africaine passera nécessairement par les étapes suivantes :

-

L’Acquisition du savoir et du savoir-faire: Développer des écoles spécialisées et refonder la formation de sorte à permettre aux jeunes apprenants de s’approprier les fondamentaux des sciences et de la technologie. Les pays développés regorgent de nombreuses personnes qui disposent d’un savoir-faire avéré dans divers domaines et qui sont aujourd’hui hors du système après avoir fait valoir leur droit à la retraite. Les Etats africains pourraient collaborer avec ces derniers en les recrutant comme formateurs afin qu’ils transmettent leur savoir-faire aux jeunes africains. L’objet de cette approche de collaboration « Etat à individus » est de contourner le schéma traditionnel de collaboration « Etat à Etat » (coopérants) qui, en raison d’enjeux stratégiques, a été nuisible aux pays africains au cours du dernier demi-siècle.

-

S’inscrire résolument dans une logique de transfert de technologie Dans la réalisation des grands projets publics, les Etats africains ont généralement recours à des multinationales qui interviennent comme des prestataires de services, qui une fois le projet achevé, empochent leur dû et disparaissent. Il faudrait que désormais, les Etats africains mettent à profit ces projets structurants pour aider les PME nationales à devenir de véritables champions. Pour ce faire, les termes des contrats liant les Etats à ces sociétés étrangères doivent inclurent entre autre les closes suivantes: recruter des nationaux à des postes de direction, travailler en partenariat avec des PME locales, s’engager à transmettre le savoir-faire de manière transparente à l’acteur local etc.

-

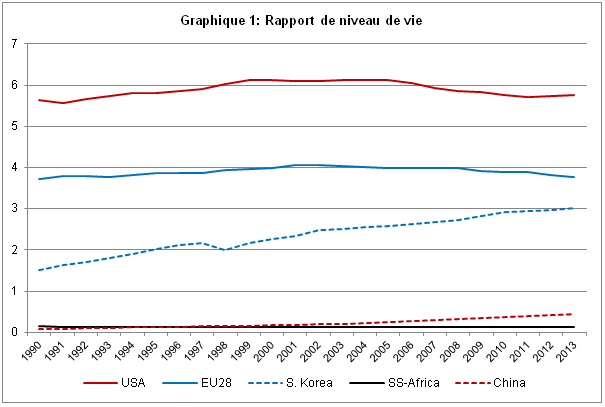

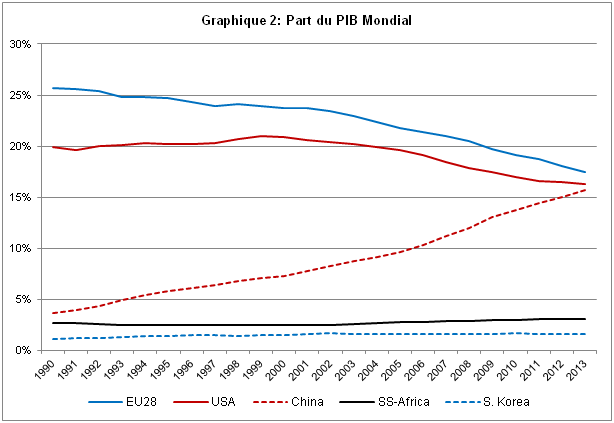

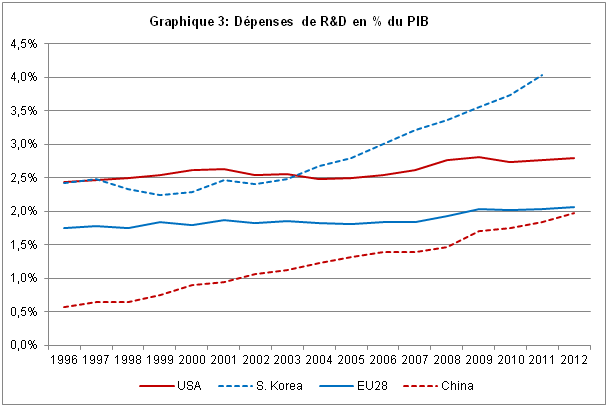

Opter sans complexe pour un protectionnisme intelligent : pour protéger les PME locales face à la concurrence des multinationales, les Etats africains doivent courageusement opter pour un protectionnisme intelligent visant à leur accorder un accès privilégié au marché national, notamment les contrats publics. De nombreux pays émergents d’Asie et d’Amérique latine régulièrement cités en exemple pour leur performance économique ont bâti leurs fondamentaux à partir d’un fort protectionnisme. La Corée du Sud par exemple, sous la houlette du Général Park qui régna de 1962 à 1979, a mis en place une politique de protectionnisme qui impose des barrières à l’entrée aux entreprises étrangères ; ce qui a permis d’accélérer le développement de petites entreprises locales (les chaebol). Aujourd’hui, on compte entre autres parmi ces sociétés, de grandes marques comme Hyundai, LG, Samsung, etc.

En définitive, au-delà de l’enthousiasme suscité par l’économie numérique, le développement d’un tissu industriel fort et durable doit être la priorité des pays africains au cours des années à venir. C’est uniquement à ce prix qu’elle pourra véritablement obtenir son indépendance économique. Cet objectif ne pourra être atteint, s’il n’est soutenu par un mécanisme de financement adéquat, et ce dans la mesure où il est envisagé dans un modèle pseudo-protectionniste. Un prochain article discutera des options de financement qui peuvent être développées dans cette configuration.

Lagassane Ouattara

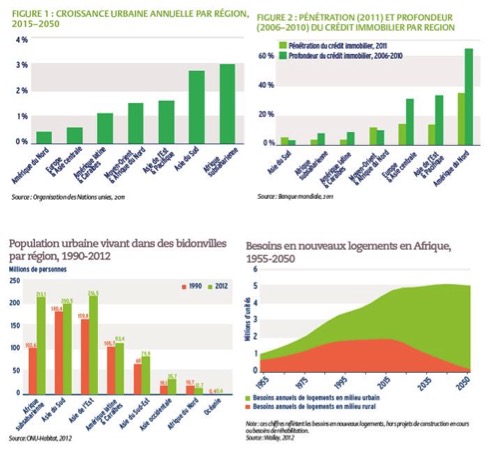

A priori, la croissance économique est souhaitable parce qu’elle est la (seule) principale réponse politique que les nations ont trouvé pour établir une paix sociale durable. C’est ainsi que l’épisode de forte croissance économique que connaît la plupart des pays africains est synonyme d’une atténuation progressives des tensions entre les différents groupes sociales et entre les nations. Cela suppose que la croissance ait pour conséquence de permettre à chaque individu de subvenir à ses besoins de base et de ne pas trop se sentir moins aisés que les autres. Autrement dit, la croissance doit être source de réduction de la pauvreté et des inégalités.

A priori, la croissance économique est souhaitable parce qu’elle est la (seule) principale réponse politique que les nations ont trouvé pour établir une paix sociale durable. C’est ainsi que l’épisode de forte croissance économique que connaît la plupart des pays africains est synonyme d’une atténuation progressives des tensions entre les différents groupes sociales et entre les nations. Cela suppose que la croissance ait pour conséquence de permettre à chaque individu de subvenir à ses besoins de base et de ne pas trop se sentir moins aisés que les autres. Autrement dit, la croissance doit être source de réduction de la pauvreté et des inégalités.

Leçon n°1 : Il n’y a pas de lien mécanique entre croissance du PIB et réduction des inégalités

Leçon n°1 : Il n’y a pas de lien mécanique entre croissance du PIB et réduction des inégalités

Leçon n°2 : La réduction des inégalités requiert la mise en place d’institutions spécifiques

Leçon n°2 : La réduction des inégalités requiert la mise en place d’institutions spécifiques