2014 a été une année charnière pour la relation Union européenne – Afrique. Le 4e sommet Union Européenne – Afrique a eu lieu en avril pour préparer l’avenir du partenariat entre les deux continents. L’Europe a aussi voté son nouveau budget et ses priorités pour la période 2014-2020. Enfin, l’ensemble des dirigeants européens viennent de changer, notamment la responsable de la diplomatie Catherine Ashton, remplacée par Federica Mogherini, à la tête du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). L’Afrique des Idées a voulu en profiter pour faire le bilan de la politique africaine de l’UE, quatre ans après la mise en place du SEAE et d’une diplomatie européenne en tant que telle.

1 – L’UE trop absente des grandes crises qui ont secoué l’Afrique

Les récents conflits qui ont secoué le continent africain ont montré les difficultés de l’Union européenne à faire entendre sa voix et à réagir à temps dans les contextes de crise. Au Mali ou en Centrafrique, c’est encore la France, seule, qui joue le rôle de premier plan que lui confèrent sa puissance militaire et l’histoire ”particulière” qui la lie à l’Afrique.

“L’Europe n’a pas de véritable politique sécuritaire, elle n’est que le reflet des politiques nationales”, déplore ainsi Philippe Hugon, directeur de recherche à l’Institut des Relations Internationales (IRIS), “surtout parce que l’Allemagne est très réticente à intervenir dans ce qu’elle appelle le bourbier africain”.

Les dispositifs de préventions et de gestion des conflits de l’Union Africaine, en partie financés par l’UE, comme l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) ont eux aussi montré leurs défaillances. “Quand il faut faire la guerre, il faut réagir tout de suite et c’est souvent la France seule qui y va” reconnaît Yves Gounin, auteur de La France en Afrique, “mais pour autant il y a plusieurs phases dans ce type de crise et il ne faut pas sous estimer le rôle de relais que peut jouer l’Union Européenne ou d’autres organisations internationales après l’intervention militaire rapide, comme on le voit avec les opérations EUTM-Mali au Mali ou EUFOR RCA en Centrafrique” nuance-t-il.

Sur les cinq opérations militaires pilotées par l’Union Européenne, quatre ont lieu sur le continent africain, ce qui montre selon ce diplomate, que l’Afrique reste malgré tout “une priorité sécuritaire” pour l’Europe. Parmi ces opérations, le principal succès européen est sans doute l’Opération Atalante, engagée en 2008 et qui aura réussi à fédérer plusieurs pays européens dans la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes.

2 – Une relation économique et commerciale en pleine redéfinition

La relation privilégiée entre l’Afrique et l’UE sur le plan économique et commercial est aussi en pleine redéfinition. Certes l’Europe reste le premier partenaire de l’Afrique et son principal investisseur, mais de nouveaux acteurs ont émergé avec l’essor de la coopération Sud-Sud. La Chine accroît inexorablement sa présence et met en avant ses prêts concessionnaires très avantageux, sans réclamer de progrès sur la voie de la bonne gouvernance comme le fait l’Europe. De plus en plus, l’UE devient un partenaire parmi d’autres.

Les intérêts aussi peuvent diverger. Puisque l’Europe reste parfois dans une logique traditionnelle d’importation de ressources naturelles et de matières premières et d’exportations de ses biens transformés, quand les pays africains, notamment émergents, réclament davantage de financements et de partenariats pour s’industrialiser, mettant en avant la croissance de plus de 5 % sur le continent.

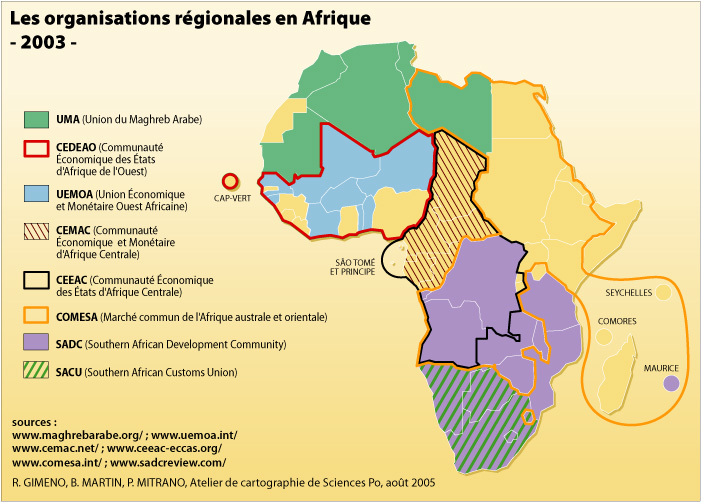

Signe de cette redéfinition de la relation commerciale, les difficultés avec lesquelles ont été conclus les accords de partenariat économiques (APE) qui libéralisent les échanges entre les deux continents. Après d’âpres négociations, ces accords ont finalement été signés pour l’Afrique de l’Ouest. Mais le débat sur les APE a vampirisé pendant de longs mois la relation Afrique-Europe, empêchant d’avancer sur d’autres domaines de la coopération. Et la résistance des dirigeants africains a montré leur volonté de rééquilibrer la relation, en dénonçant les contradictions des Européens, notamment sur le plan agricole où l’UE subventionne ses exportations avec la Politique agricole commune (PAC), tout en affichant son soutien au développement de l’agriculture locale à travers les Fonds européens de développement (FED).

3 – Une diplomatie en apprentissage

La diplomatie européenne, dans sa dimension politique, est encore jeune puisque le SEAE est en place officiellement depuis 2010, à la suite du Traité de Lisbonne de 2007. Les délégations européennes sont désormais présentes dans la quasi totalité des États africains à l’exception de Sao Tomé, la Guinée équatoriale, ou le Soudan du Sud.

Les fonctionnaires européens, avant le Traité, travaillaient principalement sur les questions de développement. Ils ont depuis un nouveau portefeuille, beaucoup plus large et politique avec lequel ils doivent apprendre à composer. Pour les ambassades nationales traditionnelles françaises, britanniques ou allemandes… c’est aussi un nouvel acteur avec lequel il faut coordonner son action. “Cela prend du temps”, sourit le diplomate Yves Gounin, “mais c’est en train de se mettre en place avec le renouvellement des générations et parce que des diplomates venus des Ministère des Affaires étrangères nationaux, dont des Français, prennent la tête de délégations européennes et comprennent mieux leur logique. Du côté des dirigeants africains, les représentants européens sont de plus en plus considérés, parce qu’ils ont bien compris que l’UE a des moyens.”

Les moyens justement: ceux de l’action extérieure de l’UE n’ont pas changé pour la période 2014-2020, un peu plus de 66 milliards d’euros pour la rubrique IV (« l’Europe dans le monde »), auxquels viennent s’ajouter les 30 milliards du FED destinés à l’aide au développement. Reste à définir une ligne politique claire et des priorités…

L’élargissement à 28 a conduit l’Union à orienter sa politique extérieure davantage vers l’est, avec une focalisation ces derniers mois sur la crise ukrainienne, et cela au détriment d’une “politique audacieuse pour l’Afrique”, regrette Philippe Hugon. “Le centre de gravité de l’Union européenne a clairement changé, et les nouveaux entrants n’ont pas de tropisme particulier pour l’Afrique”.

Quant à la politique de développement, comme d’autres bailleurs de fonds, l’Union Européenne affiche sa volonté de sortir d’une simple relation donateur – bénéficiaire verticale et de “différencier” l’aide, en la concentrant sur les pays les moins avancés ou les États faillis, pour privilégier d’autres formes de partenariats avec les pays qui se développent.

4 – Les migrations, zone d’ombre de la coopération Afrique – Europe

L’autre chantier de la coopération Afrique-Union européenne reste incontestablement celui des migrations. En 2013, plus de 30 000 migrants ont traversé la Méditerranée selon la Commission. Avec les drames que l’on connaît. L’intérêt partagé d’une Europe vieillissante et d’une Afrique en pleine vitalité démographique serait de redéfinir les bases d’une immigration légale renforcée, surtout pour les jeunes qualifiés, comme l’explique la politologue Corinne Valleix:

Mais les arguments électoralistes à courte vue et l'exacerbation des sentiments nationalistes poussent les dirigeants européens à ne pas franchir le pas et se contenter de brocarder l’immigration illégale. Ce défi majeur des migrations, comme les nombreux qui attendent la politique extérieure de l’UE en Afrique, ne peut faire l’économie d’une réflexion plus vaste sur l’identité européenne et la crise de son projet politique.

Dans un joli petit ouvrage, l’Europe depuis l’Afrique Alain Mabanckou, racontait l’Europe telle qu’on la lui décrivait enfant, depuis les rivages de Pointe Noire, au Congo, où il a grandi. Une “idée,” une “croyance”, une Europe ni à part, ni repliée sur elle même, mais tournée vers l’Afrique parce que “l’Histoire nous a mis face à face” et “qu’on a toujours besoin d’un plus ou moins Européen que soi”. Le romancier congolais concluait ainsi: “Nous autres originaires d’Afrique regardons l’Europe et espérons, pour son salut, qu’elle nous regarde aussi…”

Adrien de Calan