L’ouvrage d’Alice Miller, Notre corps ne ment jamais, est le genre d’ouvrage dont la lecture ne nous laisse pas indifférente. Exerçant comme thérapeute, psychanalyste, Alice Miller s’intéresse aux traumatismes de l’enfant, et leurs répercussions sur l’homme, la femme adulte. Elle affirme dans son ouvrage des thèses qui, à tout le moins, peuvent paraître osées, parfois réductrices. Ces théories sont les siennes, et si elles m’ont aidé personnellement dans ma quête pour comprendre mes propres relations avec les miens, elles se sont cependant parfois heurtées à mon background d’africaine ayant grandi en Afrique. Cependant ma culture actuelle, et mon contexte de vie actuel m’amènent à m’interroger sur certains faits culturels africains, et ce qui fait notre soi-disante fierté de la famille ‘africaine’ et ses ‘valeurs’. Dans cette lecture fort intéressante sont nées des débats entre l’auteure et moi et je livre ici son interprétation de certaines de ses notions et expressions-clé.

L’ouvrage d’Alice Miller, Notre corps ne ment jamais, est le genre d’ouvrage dont la lecture ne nous laisse pas indifférente. Exerçant comme thérapeute, psychanalyste, Alice Miller s’intéresse aux traumatismes de l’enfant, et leurs répercussions sur l’homme, la femme adulte. Elle affirme dans son ouvrage des thèses qui, à tout le moins, peuvent paraître osées, parfois réductrices. Ces théories sont les siennes, et si elles m’ont aidé personnellement dans ma quête pour comprendre mes propres relations avec les miens, elles se sont cependant parfois heurtées à mon background d’africaine ayant grandi en Afrique. Cependant ma culture actuelle, et mon contexte de vie actuel m’amènent à m’interroger sur certains faits culturels africains, et ce qui fait notre soi-disante fierté de la famille ‘africaine’ et ses ‘valeurs’. Dans cette lecture fort intéressante sont nées des débats entre l’auteure et moi et je livre ici son interprétation de certaines de ses notions et expressions-clé.

Nous allons analyser ici quelques notions qui traversent le livre entier, et qui en orientent la vision de l’auteur, notions, expressions, ou « valeurs » qui peuvent dans ce livre devenir fortement discutables, bien que se portant à la discussion.

Les parents et la rupture :

Dans les sociétés africaines subsistent fort heureusement de nos jours, un respect des aïeuls, des ancêtres. Birago Diop pouvait dire que « les morts ne sont pas morts », tant même après eux, continuent de perdurer le respect de leur mémoire que l’on honore en donnant à un nouveau-né, le nom du défunt…Pour ceux qui restent, les pères, mères, oncles, tantes, grands-parents…il y a de la part des plus jeunes, une révérence qui passe par les têtes basses et regards baissés, les mains derrière le dos devant un aîné, et j’en passe. Tout un langage du corps qui fait comprendre à l’aîné, qu’il est plus que respecté, mais craint. Les silences pendant la prise de parole d’un aîné, le silence face à des réprimandes, tout ceci amène un monologue où l’adulte peut se glorifier d’avoir enfin réussi à former un jeune ou « petit », qui sera tout à fait comme l’attendent les convenances et la société. Les parents frappent, encouragés par le commandement divin, insultent, récriminent l’enfant en public, sans qu’il ne soit même envisagé que cet enfant peut aussi avoir un amour-propre, et que pour lui aussi ‘le linge sale se lave en famille’. Non, il est exposé devant oncles, tantes, cousins, neveux, étrangers, et l’on sait que le respect qu’il doit à ses parents aura raison de son mutisme. Des codes sociétaux existent, l’enfant comprend très vite que son acceptation au sein du clan dépend aussi de ce que disent ses parents de lui. On aura du mal à aider scolairement, financièrement, un enfant dont les parents ont fait savoir que c’est un ‘vaurien’ ou ‘une fille qui n’aime pas l’effort’ ou une ‘paresseuse’.

C’est dans ce climat où le respect des aînés est survalorisé, et en contrepoint, l’enfant méprisé et rabaissé, que l’on peut parfois comprendre le besoin d’éloignement de certains jeunes, notamment de la diaspora. Ces derniers s’exilent, excusent un désir d’étudier, puis de trouver du travail, qui n’est en fait qu’une échappatoire à une pression familiale (élargie) qu’ils ne supportent plus. La rupture si elle n’est pas verbalisée, est dans les faits. Des westerns union alimentent un cordon déjà fébrile, et les conversations ne se font que durant les périodes clé de Noël, du Nouvel An ou des anniversaires. Le courage d’Alice Miller dans son livre est de demander à ce que cet éloignement ne soit plus une culpabilité mais qu’il soit pleinement assumé. Elle demande à l’enfant de ne plus se forcer à ‘aimer’ ses parents, mais de réaliser que si lui continue à nier ses émotions, il en subira les conséquences. Selon elle, « adultes, nous ne sommes pas obligés d'aimer nos parents », Ce 'courage' est difficile à comprendre dans le contexte africain où on aide les parents quoi qu’il arrive ; d’ailleurs on ne les met pas dans les maisons de retraite, ils meurent entourés dans la chaleur de nos cases…Mais qu’en est-il dans les faits ?

« Un amour imposé n'est pas de l'amour : cela conduit tout au plus à faire « comme si », à des rapports sans vraie communication, à un simulacre d'affection chargé de camoufler la rancune, voire la haine, Un tel amour n'aboutira pas à une vraie rencontre. » Les relations d’apparat, sont ici fortement décriées. Alice Miller demande à l'adulte ayant subit de la maltraitance, d'assumer son refus d'aimer ses parents, de ne plus être le 'gentil garçon' ou la 'gentille fille'. Pour elle la maltraitance est la « méthode 'd'éducation' qui s'appuie sur la violence. Car non seulement on refuse à l'enfant son droit d'être humain au respect et à la dignité, mais on le fait vivre dans une sorte de régime totalitaire où il lui devient impossible de percevoir les humiliations, l'avilissement et le mépris dont il est victime, sans même parler de s'en défendre ». Partant parfois de sa propre expérience, Alice Miller revendique une liberté que jadis, l'enfant n'aurait même pas osé réclamer et se questionne sur l'amour filial. Cet amour qui ne doit pas être attendu de facto, surtout si en amont l'enfant a connu des sévices de tous genres.

Le livre d’Alice Miller dans cette partie analyse la rupture comme indispensable à la survie et à l’épanouissement de soi. Ceci est certes abusif, mais il reconnaît au moins que des distances nécessaires doivent exister entre parents et enfants devenus adultes, et que ces limites doivent permettre aux premiers de ne pas user de leur droit d’aînesse comme une manipulation subtile. Alice Miller parle d’éviter le chantage affectif.

Le Quatrième Commandement :

La bête noire d’Alice Miller oserait-on dire pourrait bien être le Quatrième Commandement de Deutéronome 5:16 : « Honore ton père et ta mère, comme l'Eternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés, et afin que tu sois heureux sur la terre que l'Eternel ton Dieu te donne. » Ce commandement que la plupart connaissons faisait suite à une liste reçue par Moïse, afin de régler les relations entre les hommes. Il y avait aussi le « tu ne commettras pas d’adultère », ici le Dieu de la Bible donnait des indications afin que chaque individu puisse se bien tenir en société. Parmi ces règles de vie, il était demandé à chaque individu grand ou pas d’’honorer’ ses parents. Le sens d’honorer ses parents est entendu dans le sens ‘Honoraire’ aussi bien financièrement (assister de ses biens, même quand ces derniers sont vieux), que dans le respect, l’attitude que l’on a vis-à-vis de ses parents. Cela est plus qu’une succession d’ordres et de règles à respecter que d’une véritable attitude de respect intérieur. Le sens commun a donné à ce verset une loi universelle, donnant aux parents tous les droits sur les enfants, même celui de mort : « Je peux te tuer, puisque je t’ai mis au monde » entend-on parfois de la bouche de certains parents, trop conscients de leur pouvoir et autorité ; « tu ne réussiras jamais, moi ton père je te le dis ! » entend-on encore à l’occasion. Dans le film, Le Majordome, de Lee Daniels, l'acteur principal Forest Whitaker, campant le rôle de Cecil Gaines, déclare à son fils incarné par David Oyelowo : « A qui crois-tu parler ? Je t'ai fait entrer dans ce monde, je peux t'en faire sortir !» Tirade qui en dit long sur la perception que les afro-américains et les africains tiennent de l'autorité parentale. Les parents semblent avoir reçu ici caution de détruire ou de fleurir la vie de leurs enfants. Ceci a amené chez les enfants un respect abusif, qui les contraint à faire les choses non pas par amour mais par crainte de « mourir jeune et d’être malheureux ». Les parents ayant eux-mêmes respectés voire sur-respectés leurs parents il s’ensuit un passage de témoin de traumatisés à traumatisés, ou presque, car il y aussi d’excellents parents, qui savent où est la limite.

Mais disons que cela a engendré dans les sociétés africaines surtout cette peur de la malédiction du père et de la mère. Dans le livre Alice Miller affirme que le respect de ce commandement a conduit à une forme de « pédagogie noire1 ». Le quatrième commandement est donc le mur à abattre car il maintient une forme de dépendance, liée à la crainte du châtiment. « …j’ai saisi qu’une foule de gens se détruisent en s’efforçant, comme je l’ai fait jadis, d’observer le Quatrième Commandement, sans se rendre compte du prix qu’ils font payer à leur corps ou à leurs enfants », déclare l’auteure. Autrement dit, les hommes et les femmes sont tous sous l’emprise de la loi de ce commandement. Ce qui, d’une manière ou d’une autre, embrigade notre vrai ‘moi’.

Le témoin lucide :

Le témoin lucide est défini par Alice Miller comme quelqu’un qui peut aider l’adulte à faire face à ses souffrances, et qui, par sa connaissance de ces faits et son partie pris peut aider l’adulte à se sortir du silence et du déni.

Ici encore se pose la question de savoir si des témoins lucides existent vraiment dans notre contexte africain. Une amie me racontait que travaillant ou étant allée dans un internat de manière ponctuelle, elle avait eu vent des déclarations que l’on faisait d’une jeune fille. Celle-ci pour des raisons ou pour d’autres, s’avérait fortement grivoise. M’ayant détaillé l’affaire elle me dit pensant que cela allait animer la conversation : ‘On dit que chez elle ses frères, cousins et oncles la violent’. Je ne sus que dire sur le moment mais je ne manquais pas d’y réagir vivement. Une chose est sûre, dans le contexte africain, certains tabous persistent. Pour Alice Miller, le témoin lucide est celui qui va pouvoir accompagner l’enfant en lui disant les choses clairement, sans être passif face à la détresse de l’enfant. Trop souvent, à cause du ‘on ne parle pas de ces choses…’ ou ‘les parents n’ont jamais tort’, on laisse passer trop de raisons de s’indigner, des faits qui sont de véritables crimes.

Exemples de personnes de renom :

Dans l’ouvrage, nombres d’auteurs et d’hommes connus sont invoqués afin de créditer les thèses selon lesquelles les blessures de l’enfance font l’homme, la femme de demain. Parcourant les vies de Marcel Proust, de Arthur Rimbaud, de Virginia Woolf, de James Joyce, Schiller, Mishima, de Kafka… Alice Miller nous fait analyser certains extraits de lettres issues de la correspondance de ces auteurs (principalement) ou d'écrits de biographes. Certaines de ses analyses paraissent quelquefois abruptes, et personnelles, car n'étant pas confirmées par des sources sûres. En analysant le cas du Japonais Mishima, elle va jusqu’à dire qu’elle pense que ce dernier aurait été violé par sa grand-mère. Ceci peut parfois n’engager qu’elle, même si il est vrai que l’analyse qu’elle fait de certains textes ou correspondances (notamment de James Joyce et de Marcel Proust), s’avèrent assez concluantes. On ne peut cependant s’empêcher de penser à une forme de réductionnisme, qui tente d’expliquer tous les ratages de la vie au seul fait d’une enfance difficile ou supposée, mais surtout la thèse qui accuse systématiquement les parents au lieu parfois de responsabiliser ces personnes connues. Elles sont toutes excusées, et la raison de leurs maladies ou mort expliquent leur enfance de maltraités. Alice Miller montre que presque tous sont morts à l’issue de maladies, bien qu’ayant soigneusement ‘honorés’ leurs parents.

Critique de Freud :

Alice Miller montre clairement qu’elle ne s’identifie pas à une école freudienne. Elle critique ouvertement ses pairs en disant notamment que leur neutralité empêche la victime de se sentir écoutée. Il faut de l’indignation. Le thérapeute devrait pouvoir juger des faits et non pas rester passif, juste à l’écoute. La psychanalyse a tendance à justifier les parents, et à amener la victime à aller vers le ‘pardon’, car le sentiment négatif (haine) est un blâme, il est autodestructeur. Pour Alice Miller les émotions ne sont pas à bannir. En l’occurrence, dans le cas d’enfants ayant subi des maltraitances, il faut simplement s’avouer sa haine, et s’éloigner de la source de la souffrance.

Evidemment, cette lecture peut nous paraître radicale, mais c’est là aussi le style de l’auteure, qui perçoit les choses du côté exclusif de la protection de l’enfant. L’enfant est priorisé avant tout.

Le corps (maladies) :

Si le Quatrième Commandement était la bête noire de l’auteure, le corps est son allié. Tout, dans la compréhension de la personne passe par le corps. Le corps retient tout, il a une mémoire, et cela vous ne pouvez y échapper, c’est scientifique, il n’a pas de moral, clame Alice Miller. Il est ‘le gardien de notre vérité », affirme-t-elle. Ceci elle le vérifie avec des témoignages non seulement de personnes connues mais aussi par un témoignage final sur l’anorexie qui explique comment le corps devient le juge à des émotions trop souvent niées, et comment par ses signaux il demande à être écouté. D’autres témoignages parsèment l’ouvrage. Il faut accepter nos émotions et ne pas les refouler. Il faut couper le cordon lorsqu’une relation consanguine (parentale) nous y pousse, surtout quand des maladies surgissent.

Alice Miller justifie cette écoute du corps en analysant les maladies qui, de manière systématique gangrènent ou ont gangrené la vie de certaines personnes célèbres. La maladie serait due au refoulement, et une fois la cause de ce trouble identifié (irrémédiablement père et mère), la maladie s’en va. Ceci n’est pas tout à fait contestable, tant il est vrai que faire face à la réalité peut aider l’individu sujet à des troubles intérieurs. Mais il y a par cette seule explication du corps comme un leitmotiv qui commence à lasser, et peut être encore une fois réductrice.

Notre conclusion du livre est qu’il est intéressant de voir à la lumière des thèses d’Alice Miller, (que nous nuançons), comment les rapports parents-enfants gagneraient à plus de communication, et non pas simplement régis par un rapport semble-t-il souvent de dominant-dominé. L’amour et le respect dus aux parents sont évidents et naturels lorsque les parents ne manquent pas d’être des modèles, et non pas user de leur autorité afin de manipuler leur progéniture. Toutefois, le respect, le soin dus aux parents doivent perdurer et c’est ce qui fait la force et la dignité de l’Afrique et même des peuples. Mais il ne faudrait pas que ce respect affiché et clamé ne soit que la chape qui cache des abus de toutes sortes. Haïr les parents ? Nous n’en sommes pas encore là en Afrique mais pour combien de temps ?

Réception d’Alice Miller :

Alice Miller est un auteur fort contesté (…) mais dont les thèses gagnent en ampleur. Elle a beaucoup écrit sur l’enfance maltraitée, et ses ouvrages ont connu une réception assez bonne chez ses lecteurs mais contestée chez ses pairs qui en critiquaient le réductionnisme ou les raccourcis faciles.

Pénélope Zang Mba

Notes complémentaires:

Notre corps ne ment jamais, d’Alice Miller – Editions Flammarion, 2004

Lexique 2:

Pédagogie noire :

Education qui vise à briser la volonté de l’enfant, et, par un exercice ouvert ou caché du pouvoir, de la manipulation et du chantage, à en faire un sujet docile.

Témoin secourable :

Personne qui prête assistance (fût-ce très épisodiquement) à un enfant maltraité, lui offre un appui, un contrepoids à la cruauté qui imprègne sa vie quotidienne. Ce rôle peut être assumé par n’importe quelle personne de son entourage : il s’agit très souvent d’un frère ou d’une sœur, mais ce peut être aussi un enseignant, une voisine, une employée de maison ou encore une grand-mère. Ce témoin est une personne qui apporte à l’enfant délaissé un peu de sympathie, voire d’amour, ne cherche pas à le manipuler sous prétexte de l’éduquer, lui fait confiance et lui communique le sentiment qu’il n’est pas « méchant » et mérite qu’on soit gentil avec lui. Grâce à ce témoin, qui ne sera même pas forcément conscient de son rôle crucial et salvateur, l’enfant apprend qu’il existe en ce monde quelque chose comme de l’amour. Si les circonstances se montrent favorables, il arrivera à faire confiance à autrui, à préserver sa capacité d’aimer et de faire preuve de bonté, à sauvegarder en lui d’autres valeurs de la vie humaine. En l’absence totale de témoin secourable, l’enfant glorifie la violence et, plus tard, l’exercera souvent à son tour, de façon plus ou moins brutale, et sous le même prétexte hypocrite.

Témoin lucide :

Le témoin lucide peut jouer dans la vie de l’adulte un rôle analogue à celui du témoin secourable auprès de l’enfant. J’entends par là une personne qui connaît les répercussions du manque de soins et de la maltraitance dans les premières années. De ce fait, elle pourra prêter assistance à ces êtres blessés, leur témoigner de l’empathie et les aider à mieux comprendre les sentiments –incompréhensibles pour les intéressés – de peur et d’impuissance issus de leur histoire. Et de leur permettre ainsi de percevoir plus librement les options dont, aujourd’hui adultes, ils peuvent disposer.

1 Voire lexique.

2 Tiré du Livre.

Despite a decade of strong growth, Sub-Saharan Africa still faces a number of social and economic challenges. These range from access to education, off-the-grid electricity, clean water, job creation and public infrastructure. While there is no silver bullet, one word is inspiring millions – innovation.

Despite a decade of strong growth, Sub-Saharan Africa still faces a number of social and economic challenges. These range from access to education, off-the-grid electricity, clean water, job creation and public infrastructure. While there is no silver bullet, one word is inspiring millions – innovation.

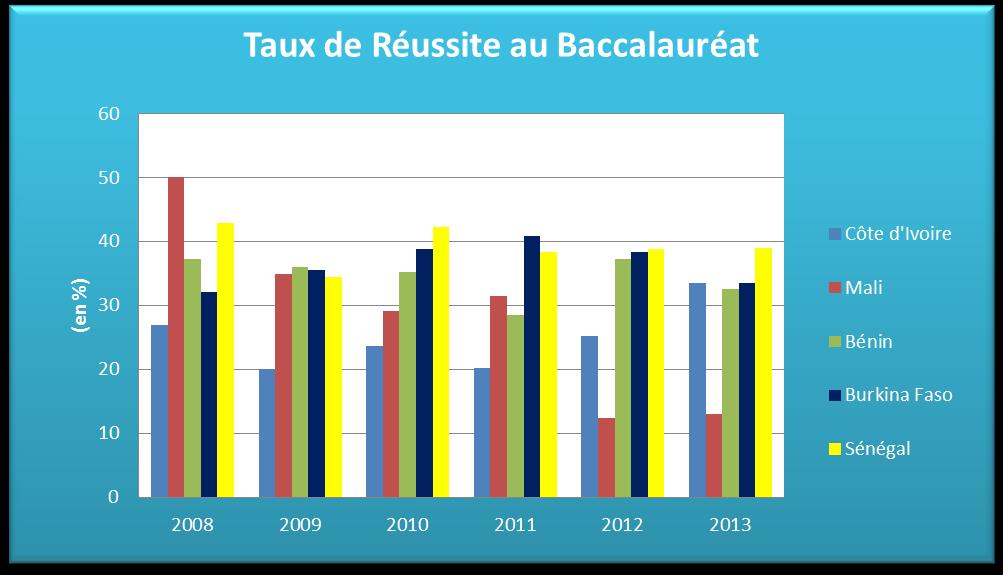

« Vive l’école ivoirienne »… C’est par cette formule que Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale, a conclu son

« Vive l’école ivoirienne »… C’est par cette formule que Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale, a conclu son