En 2016, l’Union des Comores présente un profil de développement particulièrement préoccupant. Son Indice de Développement Humain (IDH) s’établit à 0,497, ce qui la classe dans la catégorie des pays à développement humain faible, au 159ᵉ rang sur 188 pays évalués par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Cet indicateur synthétique traduit à la fois la faiblesse de l’espérance de vie, du niveau d’éducation et du revenu national par habitant.

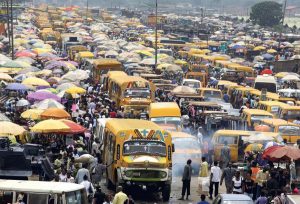

L’urbanisation du pays s’accélère sans pour autant s’accompagner de politiques d’aménagement maîtrisées : plus de 69,6 % des citadins vivent dans des bidonvilles, révélant une pression croissante sur les infrastructures et les services publics urbains. Cette urbanisation informelle, souvent liée à l’exode rural et à la concentration des opportunités dans les centres urbains, génère une fragmentation socio-spatiale et renforce les inégalités d’accès aux services de base.

Sur le plan énergétique, seulement 74,6 % de la population a accès à l’électricité en 2015.& Ce déficit énergétique structurel nuit gravement à la productivité des entreprises locales, limite l’accès à l’éducation (notamment en milieu rural), et compromet le fonctionnement optimal des centres de santé.

La croissance économique, quant à elle, reste modeste : +1,15 % en 2015 selon les données de la Banque mondiale. Un tel taux est bien inférieur aux seuils requis pour absorber les dynamiques démographiques du pays et générer un impact réel sur la réduction de la pauvreté. À titre comparatif, le seuil de croissance nécessaire pour impacter significativement l’emploi en Afrique subsaharienne est estimé à 6 % par an selon les études de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

La jeunesse comorienne – qui constitue près de 60 % de la population – est particulièrement vulnérable. Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans atteint 19 % en 2015, un chiffre sans doute sous-estimé si l’on prend en compte le sous-emploi massif et l’informalité du marché du travail. Ce chômage structurel alimente une désillusion sociale, une tentation migratoire et une perte de confiance dans les institutions.

Ces indicateurs confirment l’existence d’un triple verrou structurel aux Comores : vulnérabilité humaine, précarité urbaine et stagnation économique. Pour le débloquer, il ne suffit pas d’ajuster les instruments macroéconomiques ; il faut également repenser les fondements culturels et comportementaux du développement national.

Le rôle du comportement humain dans le développement : une approche cognitive

Les politiques de développement économique en Afrique, et plus particulièrement aux Comores, tendent encore à reposer sur une vision strictement rationaliste de l’individu. Pourtant, les avancées contemporaines en psychologie cognitive et en sciences comportementales démontrent que les décisions humaines ne sont que rarement prises de manière pleinement délibérative, informée et autonome.

Les travaux de chercheurs comme Daniel Kahneman, Richard Thaler ou encore Esther Duflo montrent que les individus raisonnent selon trois mécanismes majeurs : l’automaticité, la norme sociale et le filtre culturel. D’une part, les choix sont souvent effectués dans l’urgence ou la routine, en mobilisant ce qui vient immédiatement à l’esprit. D’autre part, les comportements sont régulés par ce que l’on attend socialement de l’individu – on coopère si les autres coopèrent, on consomme ou on investit selon ce que notre entourage juge pertinent. Enfin, les modèles mentaux façonnés par l’histoire, la religion et la tradition déterminent ce que les individus perçoivent comme acceptable, légitime ou même possible.

Aux Comores, où les normes communautaires restent particulièrement puissantes, ces dimensions prennent une ampleur déterminante. Le respect des aînés, l’obéissance aux structures coutumières et religieuses, le rôle central de la famille élargie, influencent fortement les choix économiques : consommation ostentatoire dans les cérémonies, choix éducatifs dictés par l’environnement social, ou rejet de certaines pratiques jugées « importées ».

Ainsi, l’échec de certaines politiques de développement ne réside pas tant dans leur contenu technique que dans leur inadéquation avec les systèmes de représentations locaux. Pour être efficaces, les politiques publiques doivent intégrer ces logiques comportementales : concevoir des incitations sociales plutôt que monétaires, valoriser des récits inspirants ancrés dans la culture locale, et créer des « environnements de choix » qui orientent les comportements sans les contraindre.

Il s’agit donc de passer d’une approche normative du développement – qui cherche à corriger les individus – à une approche transformationnelle, qui accompagne les communautés dans une évolution des comportements, respectueuse de leurs référents culturels.

Le ‘Anda’ : entre fierté culturelle, redistribution diasporique et construction communautaire

Le ‘Anda’, ou Grand Mariage, est bien plus qu’un événement privé : il est l’un des socles de l’organisation sociale comorienne. Codifié, hiérarchisé et largement ritualisé, il incarne à la fois l’accomplissement individuel et la reconnaissance publique d’un homme dans la société. Ce rite d’élévation sociale assure une légitimité symbolique dans l’espace communautaire, notamment en ouvrant l’accès aux cercles décisionnels locaux (décision villageoise, gestion des conflits, participation aux assemblées des notables).

Mais au-delà de sa portée sociale, le ‘Anda’ agit comme un puissant catalyseur économique, activant de multiples circuits de production et de consommation. En 2016, le coût moyen d’un ‘Anda’ oscille entre 7 000 et 15 000 euros, selon la notoriété de la famille, l’envergure de la cérémonie, et les exigences traditionnelles. Ce montant considérable est en partie financé par l’une des principales sources de revenu national : les transferts de fonds de la diaspora, estimés à environ 24,6 % du PIB comorien en 2015, soit plus de 120 millions USD (Banque mondiale).

En effet, la diaspora comorienne – implantée notamment à Marseille, Paris et Mayotte – joue un rôle central dans le financement des ‘Anda’. Elle mobilise à la fois les ressources familiales et les réseaux d’entraide communautaire à l’étranger. Ces envois de fonds ne sont pas uniquement destinés à des dépenses ostentatoires : ils soutiennent aussi l’activité économique locale, par effet d’entraînement.

Le ‘Anda’ génère ainsi une économie circulaire locale, en activant des chaînes de valeur informelles : traiteurs, musiciens, agriculteurs, éleveurs, décorateurs, couturiers, menuisiers, vidéastes… Des dizaines de professions sont temporairement mobilisées autour de l’événement, dont beaucoup sont issues de l’économie informelle. Cette dépense, bien que concentrée sur un temps court, irrigue toute une micro-économie communautaire.

Mais l’impact du ‘Anda’ dépasse la seule consommation. Dans de nombreux cas, ces cérémonies contribuent à la réalisation d’infrastructures collectives. L’homme qui organise son Grand Mariage doit souvent réhabiliter la place publique, construire ou rénover la maison familiale, cofinancer la mosquée ou apporter une contribution au développement du village (achat d’un générateur, forage, route secondaire, éclairage public). Ainsi, le ‘Anda’ fonctionne aussi comme un levier de développement local auto-organisé, parfois plus structurant que les interventions publiques.

Ce système repose sur une logique de redistribution : les individus investissent dans leur prestige personnel en réinjectant massivement des fonds dans la sphère collective. Cette mécanique économique et symbolique repose sur la valeur de l’honneur social, moteur essentiel des dynamiques communautaires dans une société où l’État reste partiellement absent.

Néanmoins, la pression économique du ‘Anda’ est réelle et mérite d’être interrogée. Le coût élevé du rite, lorsqu’il devient un passage obligé, peut engendrer des endettements privés chroniques, voire des conflits familiaux. Il devient alors impératif de réconcilier tradition et soutenabilité économique. Certains collectifs villageois commencent déjà à proposer des formes de « Grand Mariage collectif » ou à limiter les dépenses somptuaires, sans altérer la valeur symbolique du rituel.

Dans cette perspective, il ne s’agit pas de déconstruire la tradition, mais de l’inscrire dans un modèle plus résilient, où la fierté culturelle devient compatible avec la rationalité économique. En ce sens, le ‘Anda’ peut être perçu non comme un frein, mais comme un dispositif de développement endogène à fort potentiel, dès lors qu’il est repensé comme outil de construction communautaire et de réactivation des circuits de solidarité locale.

L’islam : socle spirituel, ordre social… et levier ambigu du développement

Aux Comores, l’islam constitue à la fois la matrice spirituelle de la nation et l’ossature normative de la vie sociale. En 2016, environ 98 % de la population se déclare musulmane sunnite, selon le Pew Research Center. Cette centralité religieuse s’exprime dans l’organisation communautaire, les relations sociales, les mécanismes de solidarité et les normes juridiques. La mosquée, au-delà de sa fonction liturgique, demeure un espace de régulation sociale, de médiation des conflits et de transmission intergénérationnelle.

Cette affiliation religieuse dépasse d’ailleurs les frontières nationales : les Comores sont membres à part entière de la Ligue des États arabes depuis 1993, une appartenance qui les inscrit dans un espace géopolitique et spirituel partagé, regroupant des économies musulmanes avancées. Cette intégration offre un cadre de coopération potentielle sur les plans économique, éducatif et financier, mais reste encore sous-exploitée dans les politiques publiques nationales.

Pour autant, la prégnance de l’islam dans la vie sociale ne se traduit pas mécaniquement par une dynamique de développement. Dans le discours courant, les épreuves individuelles ou collectives sont fréquemment interprétées à travers un prisme fataliste : crises économiques, maladies, ou catastrophes naturelles sont souvent perçues comme des manifestations de la volonté divine, écartant ainsi toute lecture structurelle et institutionnelle des problèmes.

Cette lecture métaphysique des faits sociaux, lorsqu’elle devient hégémonique, affaiblit la conscience critique, dilue la responsabilité des élites, et empêche l’émergence d’un véritable contrat social. Ce n’est pas l’islam en tant que tel qui pose problème, mais son instrumentalisation sociale dans un contexte de faible éducation religieuse et d’analphabétisme structurel.

Pourtant, plusieurs exemples internationaux montrent que l’islam, compris comme système éthique de gouvernance, peut devenir un vecteur de progrès. Les Émirats arabes unis, avec un PIB par habitant de 37 622 dollars en 2015, ou le Qatar, qui culmine à 59 331 dollars par habitant, ont su mobiliser la richesse et la religion pour bâtir des États performants, où l’innovation coexiste avec les valeurs islamiques. La Malaisie, leader mondial de la finance islamique, atteint un PIB par habitant de près de 10 000 dollars en 2015 tout en maintenant un modèle de société inclusive, fondé sur l’équilibre entre tradition et ouverture.

Ces trajectoires rappellent que l’islam n’est pas un frein ontologique au développement, mais que son influence dépend du cadre institutionnel, de l’interprétation dominante de ses textes, et de la capacité des dirigeants à en faire un levier de transformation. Aux Comores, la promotion d’un islam éclairé, fondé sur le savoir (‘ilm), la concertation (shûra) et la justice sociale (‘adl), est une condition essentielle pour restaurer la confiance collective, refonder les responsabilités politiques et donner du sens à la participation citoyenne.

La jeunesse comorienne : une bombe à retardement ou une promesse à activer ?

Avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans, l’Union des Comores est l’un des pays les plus jeunes du continent africain. Cette jeunesse massive, dans un contexte de faible croissance et de transition démographique partiellement engagée, constitue un paradoxe stratégique : à la fois risque majeur de désordre social et réservoir inépuisable de potentiels économiques, culturels et civiques.

En 2016, les jeunes comoriens font face à une marginalisation multidimensionnelle. Sur le plan économique, le taux de chômage des 15-24 ans atteint 19 %, un chiffre qui ne rend pas compte de l’ampleur réelle du sous-emploi et de l’économie informelle où ces jeunes évoluent souvent sans protection ni statut juridique. L’accès au crédit demeure très limité, le système éducatif est déconnecté du marché du travail, et les infrastructures de formation technique sont sous-développées. Le sentiment de déclassement est renforcé par un exode migratoire croissant, en particulier vers la France, où les jeunes espèrent trouver une meilleure insertion.

Politiquement, bien que très présents dans les mobilisations communautaires, les jeunes sont tenus à l’écart des sphères de décision. Leur engagement se limite souvent à des rôles d’exécution, dans des campagnes électorales marquées par des logiques clientélistes, sans véritable accès à la formulation des politiques publiques. Ce déficit de participation alimente un sentiment d’invisibilité sociale.

Pourtant, des signaux faibles mais porteurs d’avenir émergent. Des jeunes créent des micro-entreprises artisanales, agricoles ou numériques, investissent les réseaux sociaux pour exprimer leurs revendications, ou s’organisent dans des collectifs citoyens autour de l’environnement, de la culture ou de l’éducation. Ces initiatives, bien que dispersées, témoignent d’une volonté de réinventer les règles du jeu et de s’approprier le devenir du pays.

À condition d’être reconnue, accompagnée et protégée, cette énergie peut devenir le principal levier de transformation socio-économique du pays. Cela implique de repenser les politiques de jeunesse à partir de leurs réalités concrètes : mettre en place des dispositifs de microcrédit adaptés aux jeunes ruraux, renforcer les centres de formation professionnelle et artisanale, connecter les jeunes à la diaspora via des programmes de mentorat, et surtout leur ouvrir des espaces de dialogue structurant avec les institutions publiques.

Enfin, la jeunesse comorienne ne peut se construire dans un vide symbolique. Il est nécessaire de revaloriser les récits d’émancipation, d’honorer les figures de réussite locale, et de bâtir une culture de la confiance intergénérationnelle. Sans cela, le capital humain risque de se muer en désenchantement chronique, avec pour issue l’exil ou la radicalisation.

« Jeunesse comorienne, n’attendez pas que l’histoire vous invite à la table du destin : imposez votre place par l’audace, le travail et la solidarité. Le développement de demain dépend de vos actes aujourd’hui. »

La jeunesse n’est pas une menace en soi. Elle est un révélateur. Si elle s’impatiente, c’est parce que le système social et économique ne répond pas à ses aspirations. Si elle s’engage, c’est qu’elle croit encore en la possibilité d’un futur comorien à hauteur d’homme.

Valoriser les normes sociales tout en initiant une réforme douce

Le développement ne repose pas uniquement sur l’accumulation de capital physique ou l’augmentation du PIB. Il est aussi et surtout un processus de transformation des représentations, des comportements et des normes sociales. Aux Comores, comme dans de nombreuses sociétés postcoloniales à forte cohésion communautaire, les normes culturelles façonnent profondément les choix individuels et collectifs. Elles déterminent ce qui est socialement valorisé ou stigmatisé, ce qui est permis ou impensable, ce qui est aspiré ou interdit.

Ces normes, issues d’un héritage islamique, africain et insulaire, ont permis aux Comores de préserver une forte identité collective et une stabilité sociale relative. Le respect de la hiérarchie, la centralité de la famille élargie, la solidarité villageoise et la préservation des traditions sont des atouts culturels majeurs. Mais ces mêmes normes peuvent, dans certains contextes, freiner l’innovation, figer les rapports de pouvoir, ou bloquer les initiatives individuelles qui dérogent aux schémas établis.

Le défi n’est donc pas d’opposer tradition et modernité, mais d’engager un processus graduel de réforme endogène, qui part des pratiques existantes pour en corriger les dérives et les rigidités. Il s’agit de pratiquer une réforme douce, selon l’idée que les comportements humains sont plus facilement transformés par la persuasion, l’expérimentation et la démonstration, que par la contrainte ou la rupture brutale.

Les sciences comportementales offrent aujourd’hui des outils concrets pour accompagner cette transition : les « nudges », par exemple, permettent de modifier les choix en ajustant subtilement l’environnement décisionnel. Des études de terrain dans plusieurs pays d’Afrique montrent que l’exposition à de nouveaux récits, la valorisation de figures de changement issues du même contexte social, ou l’encouragement à l’apprentissage expérientiel peuvent modifier durablement les comportements.

Dans notre pays, l’Union des Comores, cela pourrait passer par :

– La mise en récit de traditions réinterprétées, comme un ‘Anda’ plus sobre mais plus équitable.

– L’encadrement des pratiques religieuses dans des cadres pédagogiques ouverts, intégrant sciences sociales et théologie.

– Le soutien aux innovations culturelles locales, notamment portées par la jeunesse, les artistes, les diasporas ou les entrepreneurs sociaux.

– La valorisation des savoirs traditionnels, non comme folklore figé, mais comme ressources adaptables aux défis contemporains (agriculture, pharmacopée, architecture, gestion des communs).

Il ne s’agit pas d’un « big push » culturel visant à faire table rase du passé, mais d’un réajustement collectif du sens, un aggiornamento lent, respectueux mais décisif. Car comme l’a montré Amartya Sen, le développement, au fond, est la capacité des individus à élargir leurs libertés réelles : choisir, expérimenter, remettre en cause, et reconstruire.

Dans une société comorienne marquée par la pluralité des influences, le respect des anciens et l’émergence d’une jeunesse mondialisée, il est possible de construire une modernité enracinée, capable de mobiliser le capital culturel existant pour produire un développement souverain, juste et durable.

Pour un développement comorien fondé sur la transformation endogène des comportements

En 2016, l’Union des Comores fait face à une conjonction de vulnérabilités économiques, sociales et institutionnelles. Faible croissance, chômage des jeunes, urbanisation informelle, dépendance énergétique, stagnation des indicateurs humains… Ces symptômes structurels ne peuvent être compris sans une analyse plus profonde des comportements sociaux, des représentations collectives et des normes culturelles qui les sous-tendent.

Car le développement ne s’impose pas uniquement par des investissements, des infrastructures ou des transferts financiers. Il se construit aussi par des décisions individuelles, par des croyances partagées, par des formes d’aspiration et de coopération. Il est le produit d’un système de sens, autant que d’un système de production.

Dans ce contexte, il ne s’agit ni de nier les traditions comoriennes – comme le ‘Anda’, véritable pilier culturel et moteur de redistribution locale –, ni de rejeter la centralité de l’islam, socle éthique et institutionnel de la société. Il s’agit plutôt de les réinterpréter, de les mobiliser comme ressources, en les inscrivant dans un projet national de transformation, à la fois lucide et enraciné.

La jeunesse comorienne, souvent présentée comme une menace, apparaît ici comme l’acteur central de cette reconfiguration. Elle incarne à la fois les tensions du présent et les promesses d’un futur à inventer. Mais encore faut-il lui offrir des espaces d’expression, des instruments d’action, des récits d’émancipation.

Le véritable changement ne viendra pas d’un plan unique ni d’un modèle importé. Il viendra d’un ajustement profond des comportements collectifs, d’une élévation des consciences, et d’une capacité, en tant que peuple, à se penser autrement. Il viendra de cette « modernité intérieure » que chaque société doit inventer à sa manière.

« Un pays ne se développe pas par décret. Il se développe quand sa population croit à nouveau que demain peut être meilleur, et que chacun porte une part de cette espérance. »

Les Comores ont tous les ingrédients d’un modèle original : une culture forte, une diaspora puissante, une jeunesse dynamique, des traditions d’entraide, une foi structurante. Mais ces ressources ne produiront aucun miracle si elles ne sont pas converties en énergie transformatrice, par la réflexion, le courage et l’organisation collective.

Ce travail commence maintenant – au sein des villages, des familles, des mosquées, des écoles, des marchés, des réseaux sociaux. Il commence par un regard critique sur nous-mêmes, et par une volonté partagée de faire advenir une société comorienne digne, souveraine et pleinement en mouvement

Par Omar Ibn Abdillah

Les annulations de dette consécutives à l’atteinte du point d’achèvement des PPTE (entre 2001 – 2012) ont offert aux pays africains[1], ceux d’Afrique subsaharienne en particulier, une fenêtre d’opportunités pour financer leur développement, qu’ils semblent pour la majorité avoir saisi [2]. Pour financer ces dépenses, les pays se sont appuyés sur de nouveaux emprunts. La dette publique des pays d’Afrique subsaharienne qui est passée de 104% du PIB fin 2000 à 39% à fin 2012[3], a d’ores et déjà atteint 50,6%, soit une augmentation annuelle moyenne de 4 points de %[4]. Cette forte croissance de la dette dans les pays africains, qui excède celle de l’accélération de la croissance suscite aujourd’hui plusieurs interrogations. Devrait-on réellement s’en inquiéter ? Cet article revient sur la politique de financement du développement la dette des pays africains et les risques potentiels liés à cette stratégie.

Les annulations de dette consécutives à l’atteinte du point d’achèvement des PPTE (entre 2001 – 2012) ont offert aux pays africains[1], ceux d’Afrique subsaharienne en particulier, une fenêtre d’opportunités pour financer leur développement, qu’ils semblent pour la majorité avoir saisi [2]. Pour financer ces dépenses, les pays se sont appuyés sur de nouveaux emprunts. La dette publique des pays d’Afrique subsaharienne qui est passée de 104% du PIB fin 2000 à 39% à fin 2012[3], a d’ores et déjà atteint 50,6%, soit une augmentation annuelle moyenne de 4 points de %[4]. Cette forte croissance de la dette dans les pays africains, qui excède celle de l’accélération de la croissance suscite aujourd’hui plusieurs interrogations. Devrait-on réellement s’en inquiéter ? Cet article revient sur la politique de financement du développement la dette des pays africains et les risques potentiels liés à cette stratégie.